1)概観

前回述べましたように、RAWのHDR画像を得るためには、HDR撮影モードが使えず、ブラケット撮影した数枚のRAWファイルをdakrtableで合成する方法が基本です。

これは、HDRモードで撮影した場合には、出力がJpegに限定されるためです。

しかし、例外があります。この例外に関する情報は少ないので、見落としがある可能性があります。

1-1)オリンパスのカメラ

E-PL7(2014年 9月20日 発売)以降のオリンパスのカメラでは、HDRモードで、RAW画像を保存することもできます。画像保存をJpegにしていれば、RAWは保存されません。画像保尊モードをRAWにしていると、JpegとRAWファイルが保存されます。

このRAWファイルの拡張子はORFで、通常のRAWファイルと同じです。ファイルサイズも代わり映えしないので、12EVのデータしか保持していないと思われます。

とはいえ、Jpegよりは、圧倒的に多い情報量です。

オリンパスのHDR撮影のRAWファイルは、HDRのJpegを作る時に使ったRAWファイルを保存したものと考えられます。つまり、Jpegに変換する時に、ダイナミックレンジを8EV近くに圧縮しているのでHDRの広いダイナミックレンジの情報をもってはいません。

1-2)富士フイルムのX-T4

Chris LeeさんによるとX-T4を含むHDR撮影に対応したいくつかの富士フイルム カメラでは、RAWファイルを作ることができます。

ただし、富士フイルムのHDR撮影には、カメラによって、RAW保存ができる機種とできない機種があります。

RAW ファイルには実際には1 つの .RAF ファイル内に3 つの別々の写真が含まれているため、ファイル サイズは、カメラからの通常の RAW ファイルよりも 3 倍大きくなります。この Fujifilm ファイルには、Fujifilm HDR RAF という正式な名前があります。

通常のRAW現像ソフトは、1枚目のRAWデータのみを処理し、2,3枚目は無視します。

3枚の画像データを使うには、DNGに変換する必要があります。

簡単にいえば、Fujifilm HDR RAFは、ブラケット撮影された3枚の画像を1つのファイルに入れるコンテナにすぎません。

Understanding Fujifilm High Dynamic Range 2021/02/15 Chris Lee

https://petapixel.com/2021/02/15/understanding-fujifilm-high-dynamic-range/

1-3)まとめ

HDR撮影モードがあるカメラで、HDR画像のRAWファイルを作成することは、ブラケット撮影された複数の画像をカメラ内で、撮影後すぐにDNG変換することを意味します。

2022年9月現在で、この機能のあるカメラはなさそうです。

フルサイズセンサーのカメラを販売しているカメラメーカーにとっては、カメラ内で、HDR画像のDNG(RAW)ファイルが出来てしまうと、フルサイズセンサーのカメラが売れなくなるので、メリットは少ないです。

ということは、オリンパスと富士フイルムに期待するしかありません。

2)AEブラケティング

HDR撮影機能は使えないので、AEブラケットで撮影された3枚の画像を合成することがHDR画像作成の基本になります。

AEブラケティングは次の様に説明されます。

AEブラケティングは一度シャッターボタンを押すと、露出を「適正」「オーバー(明るい)」「アンダー(暗い)」の順に変えながら3コマ連写で記録します。

この説明は、間違っていませんが、分かりにくいです。

露光を変える要因は、シャッター速度、絞り、ISO感度です。

絞りを変えると被写界深度が変化するので、重ね合わせができない写真になります。

そこで、シャッター速度かISO感度を変えることになります。

フィルム時代であれば、フィルムを入れ替えたブラケット撮影はできないので、自動的に、シャッター速度を変えることになります。

なので、伝統的に、AEブラケティングとは、シャッター速度を変えたブラケット撮影の意味で使われてきました。筆者は、、シャッター速度ブラケット撮影と言うべきだと思いますが、用語はレガシーを引いています。

AEブラケティングで、ISOを変える場合は、AEブラケティングとは呼ばずに、ISOブラケティングと呼ばれています。

3)課題と作例

AEブラケティングでは、撮影枚数(3,5,7)と撮影刻み(2EV、1EV、1/2EV 1/3EV)が設定できます。枚数と刻みの種類はカメラによって違います。

撮影時の課題は、この設定と、手ブレ対策です。

写真1は、パナソニックのコンデジのLX100で撮影しています。

この機種、一応、光学式手ブレ補正機構内蔵と書いてありますが、現在のII型に比べて、「初代の手ぶれ補正はほとんどないようなものだったの」と言っている人もいます。

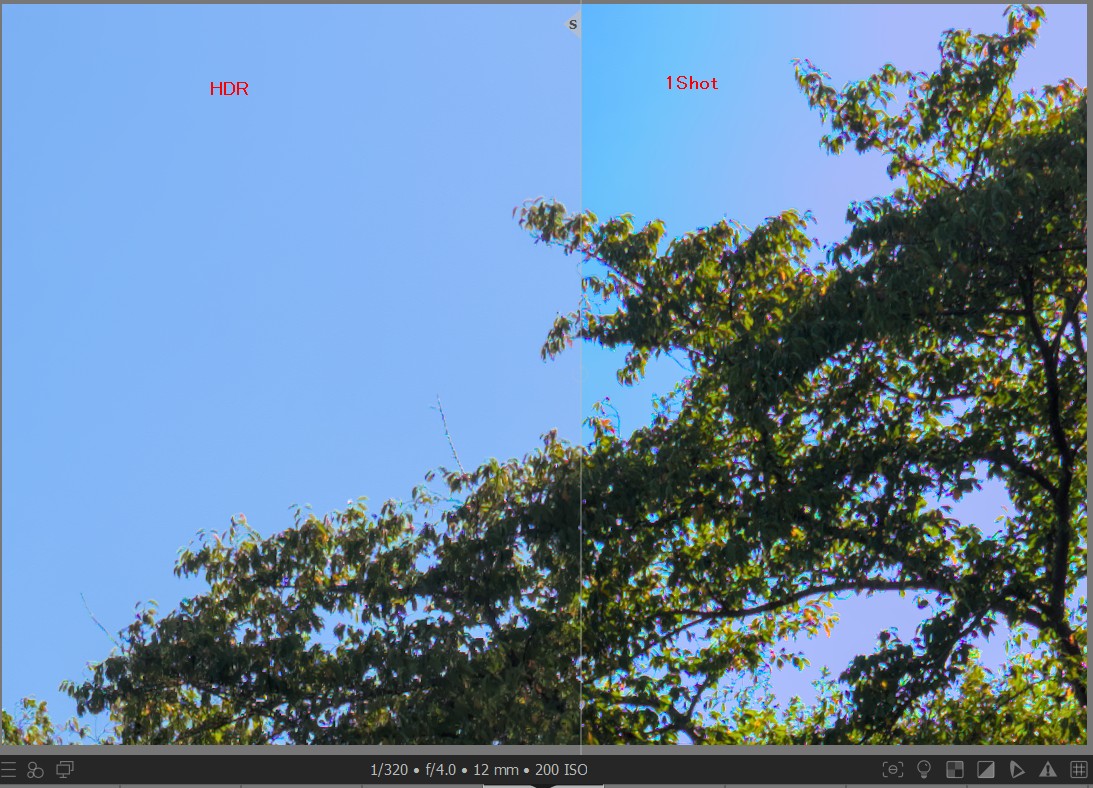

写真1の左は、AEブラケティングで撮影した4枚の画像をdarktableでHDR合成しています。右は、普通の画像です。

左は、手ブレによって、ずれた画像が合成されています。

この場合には、三脚を立てる必要があります。

写真2は、オリンパスのEM1 mkIIで、撮影しています。

左のHDR画像は、HDR1モードのカメラ内合成の画像です。

右の通常の画像と比べて、差がわかりません。

つまり、この場合であれば、三脚を立てなくとも、AEブラケティングに成功したことになります。

AEブラケティングの中身を見てみます。

写真1の撮影条件は以下でした。露光の刻みは1EVです。

シャッター速度、絞り、ISO

1枚目 1/10000 F8 ISO400

2枚目 1/5000 F8 ISO400

3枚目 1/2500 F8 ISO400

4枚目 1/1250 F8 ISO400

これをみると、1枚目と2枚目は、1/4000秒を超えているので、電子シャッターが使われています。1EVでは、シャッター速度が2倍に変化するので、3EVでは、シャッター速度が8倍変化します。

写真3は、オリンパスのEM1 mkIIで、露光の刻みは2EVで撮影した画像を、darktableでHDR画像合成しています。

もとの画像は、次の撮影条件です。

シャッター速度、絞り、ISO

1枚目 1/1600 F8 ISO200

2枚目 1/400 F8 ISO200

3枚目 1/100 F8 ISO200

4枚目 1/25 F8 ISO200

5枚目 1/6 F8 ISO200

シャッター速度の最速は、1/1600秒なので、電子シャッターは使われていませんが、最長は、1/6秒です。

EM1 mkIIは、2秒くらいまで、手ブレしないので、写真3では、画像のずれがありませんが、EV刻みを大きくして、枚数を増やすと、条件が厳しくなります。

三脚が必要か、手持ちで可能かは、シャッターチャンスを大きく左右するので、事前に手持ちのカメラの性能をテストしておくべきです。

今回テストするまで、ブラケット撮影は、三脚必須という思い込みがありましたが、手持ちで可能な場合もあることがわかりました。手持ちブラケット撮影が可能であれば、HDR画像編集は、手軽にできます。

4)要望

HDR撮影が、複数枚数を画像を合成して、そのカメラで撮影できる最大のダイナミックレンジの画像データを作成するのであれば、シャッター速度とISOを同時に変化させるブラケット撮影があるべきですが、今のところその機能のあるカメラはありません。