もう少し、実例をあげます。

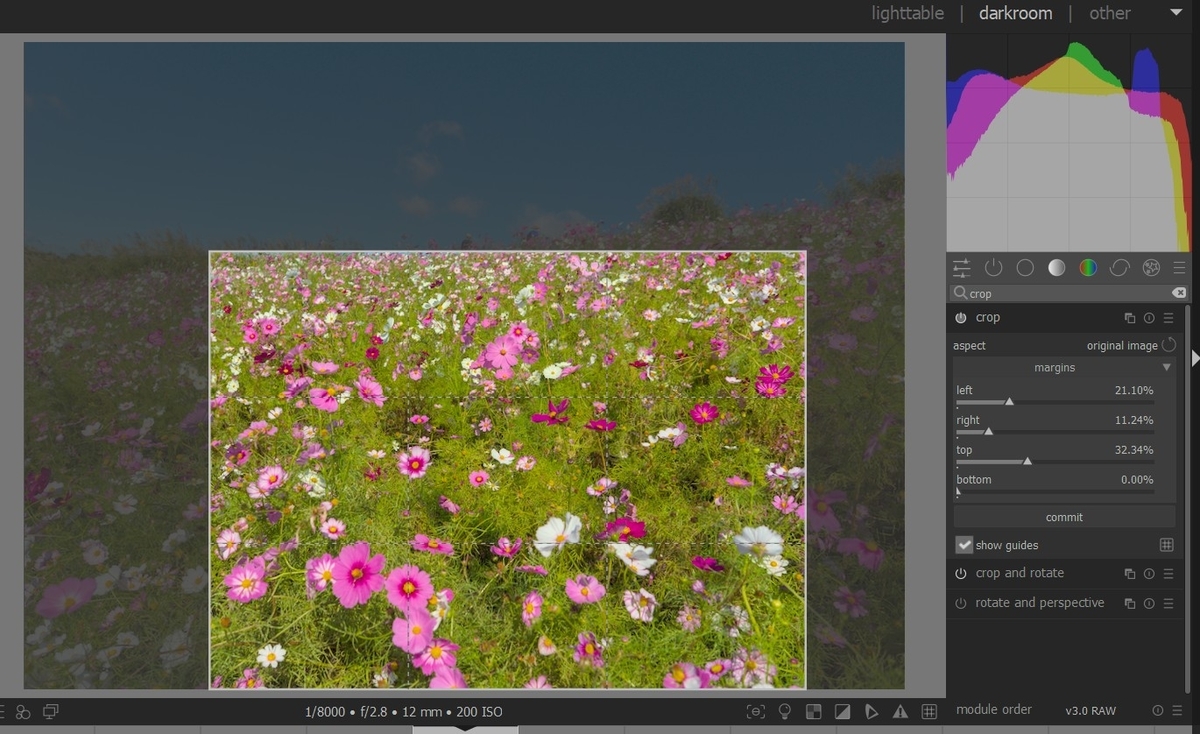

写真1は、コスモスです。この場合には、遠景の花の大きさが近景の花の大きさより小さくなっているので、遠近感があり、完全なミニマリズムではありません。とはいえ、特定のコスモスにターゲットを合わせている訳ではないので、ミニマリズムになっています。

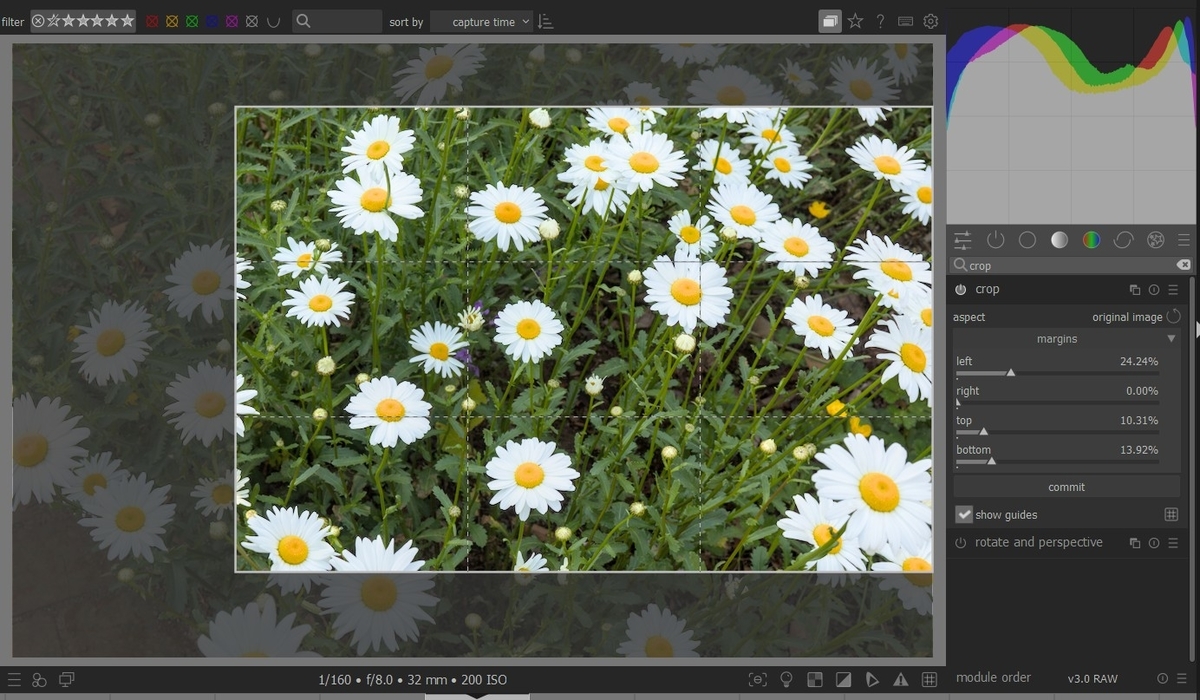

写真2のように、クロップして、花の大きさを揃え、空の部分を除けば、パターンの繰り返しの意味では、ミニマリズムの完成度は高くなります。しかし、写真1の場合、空の青色が、コスモスのピンクをひき立てる役割を果たしていますが、写真2では、その効果がなくなってしまいます。

なので、写真1の方がよいと思われます。

なお、写真1の遠景には、人物が2人写っています。画面の中に実寸の大きさを分かっているものを入れると空間の広がりがわかります。これは、遠近法の1種です。ただし、写真1は、人物がコスモスに埋もれています。カメラの高さをもう少し持ち上げて、人物がもう少し、コスモスの上に出た方が、遠近感がついたと思われます。

写真1は、左右方向はミニマリズム、上下方向は遠近法で、合成されていると考えることもできます。

写真3は、モミジで、典型的なミニマリズムと言えます。

ここでは、背景は黒い影が主体ですが、緑の葉、空の青もアングルでは考えられます。

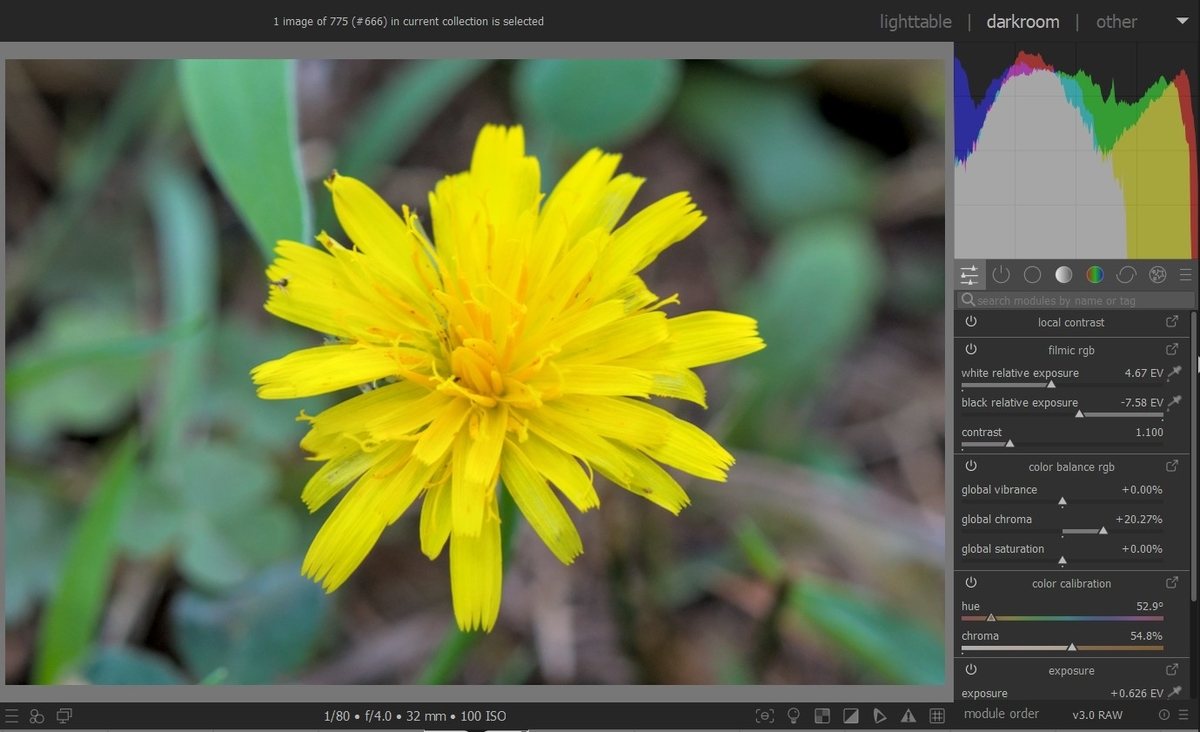

写真4は、マーガレットです。

花の写真は、構図と色の扱いで、かなり難しいです。

写真4のマーガレットは白色なので、ヒストグラムは普通ですが、写真2のコスモスのヒストグラムを見ると、右端が赤いヒストグラムになっています。これは、画像の明るい部分がコスモスのピンクの花になっていることに対応しています。

写真2では、コスモスのピンク色の占める面積割合が余り高くないので、花の色がヒストグラムに与える影響は小さいです。写真9と写真10に、影響が大きい例を示します。

写真5は、写真4のマーガレットの左下の地面の見える部分をクロップで外しています。

全体の印象は余り変わらないので、クロップの効果はほとんどありません。

つまり、ミニマリズムを基準としたクロップはあまり厳密なものではないということです。

写真6は、写真4とほぼ同じアングルですが、F1.4 のため一部の花はボケています。ボケはごく一部ですが、ミニマリズムのパターンの繰り返しの印象は薄くなります。

写真7では、ソフト化モジュールで、画像をボカシています。つまり、焦点の合っている花とボケている花の区別をなくして、ミニマリズム効果を出す方法です。

写真8では、deffuse & Shapenモジュールで、画像をボカシています。この方法では、元の画像のピントの合い方の違いは温存されます。通常は、ソフト化モジュールよりは、自然にボケが増えると言えますが、ミニマリズムを目的とするのであれば、ソフト化モジュールの方が適しています。