撮影時と現像時の露光補正の課題(2)

前回は、背景が白いときには、対象は見た目より暗く写る。この場合に、露光を上げれば、Jpeg画像は明るくなり、見た目に一致する適正な露光になりますが、この操作は、RAWのデータの明るい部分を白飛びさせるリスクがあることを説明しました。

逆に、いえば、対象が白い場合に、露光を上げても白飛びしないようにカメラメーカはカメラをつくる必要があります。この対策は、理論的に行われているのではなく、経験的に行われていると思います。露光を補正する幅は、多くの場合、+1EV以下で、まれに、それを越えても、+2EV を越えることは非常にまれです。ということは、中間をとっても、露光を+1.5EVに増やしても破綻しないようにカメラを作ればよいことになります。

調整に使えるノリシロは次の2つです。

-

RAWのダイナミックレンジをETTRより小さくとる。

-

この2つを組み合わせて、 +1.5EV分のノリシロを作っておけば、フィルム時代と同じ操作で、露光調整が可能になります。

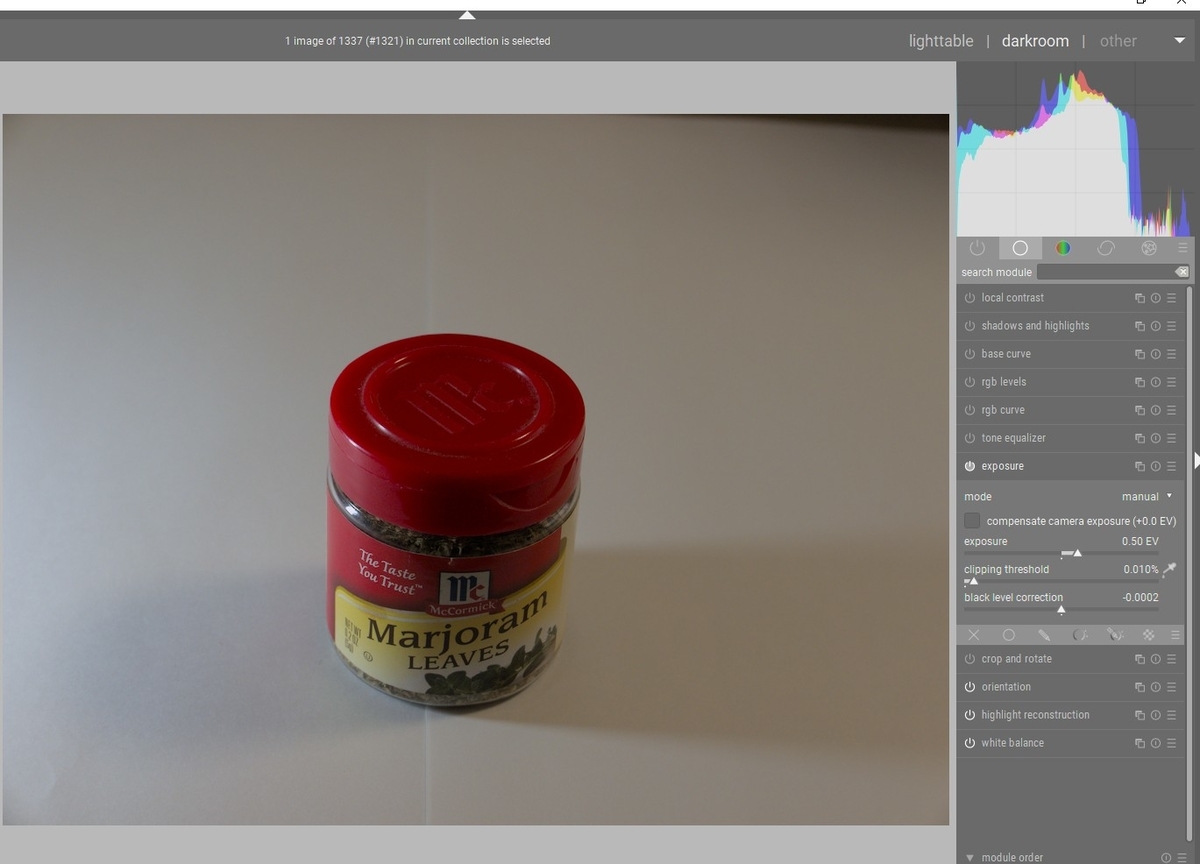

図1は、オートモードで撮影したJpeg画像とヒストグラムです。ヒストグラムの右に、小さな成分が見えますが、それを除くと、ヒストグラムは右によっていません。

図2は、オートモードで撮影したRAW画像とヒストグラムです。ここでも、ヒストグラムの右に、小さな成分が見えますが、それを除くと、ヒストグラムは図1よりさらに左にあります。つまり、ETTR(右側合わせて露出)では、ないわけです。この余裕の部分が、1.のノリシロに相当します。

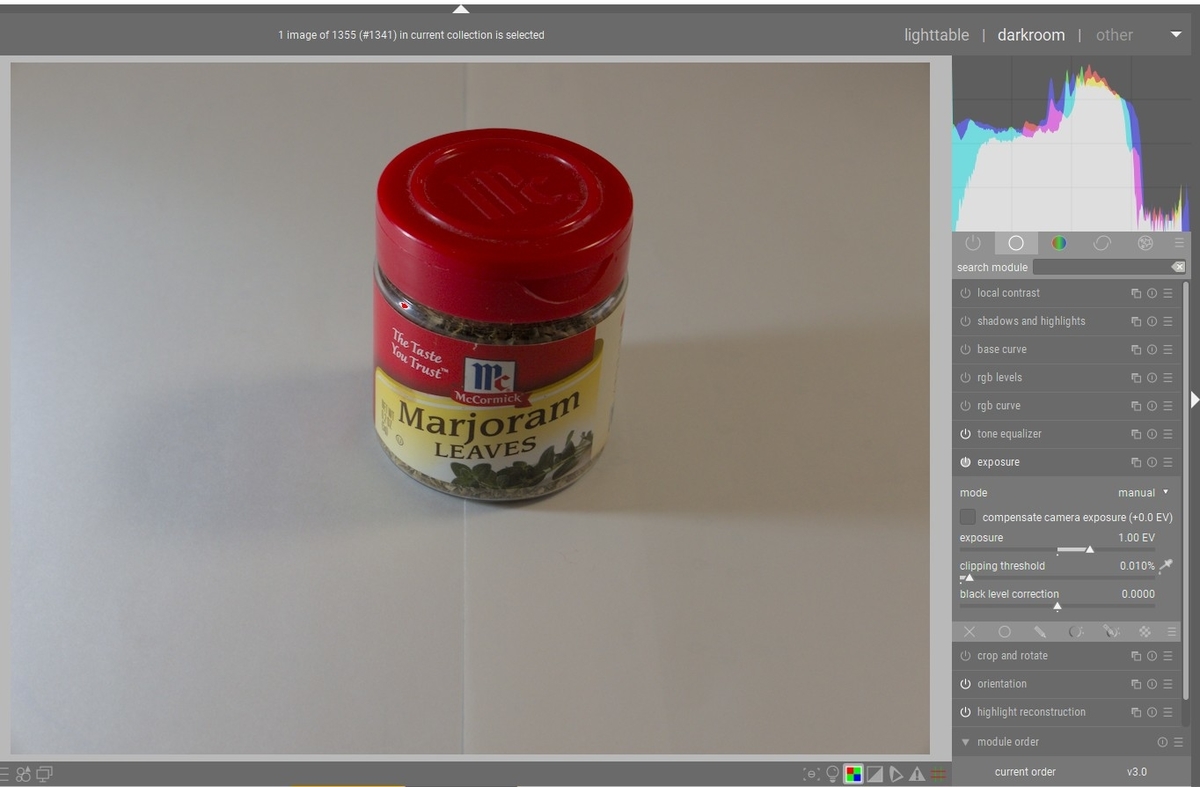

図3は、図2のRAWの露光を+1EVしたものです。ヒストグラムをみると、図1と図3はほぼ同じになっています。つまり、2.のノリシロが1EVがあるわけです。

このように従来のフィルム時代と同じ露光操作をすると、撮影時と現像時露光が連動してしまいます。

これに対して、図4のように、撮影時と現像時の露光を切り離して考えた方が良いことを申し上げました。

darktableでは、RAWの白飛び、黒飛びとJpegの白飛び、黒飛びは厳密に区別されています。図5の白飛びと黒飛びを表示するボタンのうち、ベイヤー配列センサーをイメージした、3色のボタンは、RAWの白飛びと黒飛びの、その右の2等辺三角形でできた正方形が、JpegのRAWの白飛びと黒飛びの、表示を担当しています。つまり、RAWとJpegの白飛びと黒飛びは厳密に分けられています。これが、カメラの表示になると、Jpegだけになってしまいます。

さて、長々とダイナミックレンジの説明を続けてきましたが、その意図は、ダイナミックレンジマッピングを理解してもらうことにあります。

darktableのシーン参照ワークフローでは、図6のように、RAWからJpegの変化は、ダイナミックレンジマッピングで表されます。

図7に、ダイナミックレンジマッピングを示していますが、この図と今までの説明の違いは、RAWの1EVの幅が、Jpegでは、1EV以下に圧縮されるところがある点です。これは、RAWの(つまりカメラのセンサーの)ダイナミックレンジが、8EVより広くなったためです。逆に、RAWの1EVがJpegでは、1EV以上に拡大されている部分もあります。この点については、フイルミックRGBモジュールの説明で、説明することにして、ここでは、実世界ー>RAWー>Jpegのダイナミックレンジの流れを理解することに焦点を置きました。

次回から、実際の画像を使ったワークフローの説明をします。